全球化裂解

自由貿易精神不復存在 對全球產生重大傷害

陳衣怜/專訪

俄烏戰爭在2022年2月24日爆發,這場戰爭拖累尚未完全自新冠疫情中走向復甦的全球經濟,更壯大全球化裂解的負面能量,推升地緣衝突帶來的新變數。

這場戰爭凸顯出全球局勢的潛在風險,尤以爭奪半導體產業霸主地位及以此作為制衡全世界讓人難以漠視,東西強權傾政府力量干預產業的發展,也讓產學界擔憂,當地緣政治與產業發展深深掛鉤並且對陣的未來,自由貿易精神不復存在並遭唾棄成為不可逆,這場戰爭對全球產生的傷害,也就無法預測。

對此,中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員兼副執行長顏慧欣在接受本報專訪時直指,世界集團化的趨勢將很明顯,所謂「自由貿易」一定會在各自的集團之間才會有自由貿易這件事情,這是會對全球重大的改變或者傷害。

加入Chip 4傷台半導體業?其實相較沒韓國那麼為難

問: 美國為了鞏固半導體供應鏈積極拉攏日韓及台灣,有一說法是半導體已成為左右國家安全保障的戰略物資,且形同軍事實力,您對此的看法是?

答: 美國提出的Chip4,首先要先釐清其主要目的是什麼,我們現在所知道的首個目的是美國希望透過此一聯盟來增加主要晶片大廠回流美國的壓力與籌碼,這是一個面向。第二個面向,更著重在透過Chip4達到主要晶片廠之間,供應鏈上下游資訊的交換,這是希望主要晶片廠的技術不要流出到中國,大家要聯合抵制技術流出到中國,要有這樣的共識。

美國希望透過Chip4取代現在的政府間半導體會議(Governments/Authorities Meeting on Semiconductors, GAMS) , GAMS主要有六個國家,除了Chip4成員之外,還有中國跟歐盟,顯然美國現在要防堵中國,要透過Chip4來達到取代現在GAMS的目的,因為在GAMS中,本來有一設定功能是大家可針對各自半導體補助措施如何進行交換資訊,但現在看起來大家不想要跟中國交換資訊,或者是不要讓中國再掌握太多美歐國家的資訊,所以Chip4可能也有這樣的目的存在。

如果假設是以上兩大目的,重返美國的回流對於台灣來說,並不需要Chip4,我們已經在做調整,這個壓力早就已經感受到,我們也付諸行動了。

第二個目的,如果美國是希望透過Chip4來達到資訊交換,可以看到韓國對是否參加壓力很大,因中國是韓國半導體進出口重要的市場,加上韓國在中國所投資的半導體產能也非常高,所以韓國無論是在進出口的貿易角度,或者是韓國企業營收的角度,中國都是很重要的客戶。

可是對台灣而言,長期以來對於台灣到中國去投資半導體是有管制的,所以會看到台積電或聯電在中國的投資都有限,就算有去投資,也都是投資成熟製程。可是韓國到中國去的投資,就不只限於成熟製程,因為韓國沒有管制。

所以相對於韓國的狀況,台灣現在的優勢,或者是說至少沒有那麼大的壓力,是因為我們對於到中國去的投資是在一個可以控制的範圍,假設我們被要求參加Chip4,不會有那麼明顯的左右為難問題。

再者,我們與韓國在半導體最大的差異在於,韓國有部分半導體的代工,可是也有很多是生產給自己用;但台灣基本上就是做代工,例如台積電、聯電的上游客戶是美國高通、Intel或是AMD等等,也就是代替上游的客戶把做好的晶片賣給它要的客戶,所以美國企業配合政府的要求,當然會要求下游配合的代工廠配合,如台灣這些代工廠。

簡單來講,我們大部分就是聽上游的客戶怎麼說,我們就怎麼走,從這個角度來說,我們的考量會跟韓國有比較大的差異。

美國組隊組不停 台灣電子代工業恐陷窘境

不過,我們反而應該注意的是,在其他所謂電子代工業上面,是未來擔心的事情,假設美國政府不僅限於Chip4,想要做一個電子代工的聯盟、小聯盟,此時我們的電子代工業就會陷入現在跟韓國在半導體一樣的困境。

台灣過去對於電子代工業在中國生產、投資沒有管這麼多,所以如筆電、智慧手機、印刷電路板等等產能約占全球90%,其中有三分之二的產能都在中國境內,這是美國盤點出來的。Chip4對台灣可能沒有那麼大的壓力,但未來如果美國繼續延伸到其他產業,電子代工因為也是其關切的關鍵產業,美國會不會擴及到把電子代工也組成一個又一個的小聯盟?壓力是會出現在那一個時刻。

此時,我們必須觀察韓國在處理半導體業者怎麼加入Chip4的經驗,以作為台灣的借鏡。

自由貿易精神被唾棄 美將創更多管理式貿易結構

問: 在俄烏戰爭之後,美國主導發起「印度太平洋經濟架構」(IPEF),亦有聚焦在半導體的部分,諸如此類以政府力量來干預產業的發展,對於自由貿易會產生什麼樣的影響?

答: 我要講的是,「自由貿易」的這個精神,已經被大家所唾棄。歐美或西方國家覺得「自由貿易」過去過於尊重市場,放任自由貿易無限延伸,才會導致今天的窘境。

過去美國或歐洲企業,因為自由貿易就是追求利潤最大化,所以哪邊生產的成本低廉就去哪裡,再把生產的商品回銷美國或歐洲市場,這個自由貿易的機制,導致美國、歐洲現在在一些關鍵產業上面,因為勞動力的流失,因為工作不在了,企業就外移了。所以從它們的角度,自由貿易是一個錯誤、過於放縱的結果,導致現在的困境。

可以看到,過去無論是美國或歐盟在談工業2.0或者製造業回流,都還沒有那麼清楚的說它們希望達到怎麼樣的情況,可是拜登政府上任以後推動十大關鍵供應鏈領域的檢討,所提出來的除了重返美國,就是近岸回流,或者至少是友岸外包(Friend-shoring),到盟友的地方去做生產。

美歐已經要摒棄所謂的「自由貿易」,走向所謂「管理式貿易」(Managed Trade)的概念,即需要去管理或者是管控關鍵領域,也就是半導體、公衛產品、公衛醫藥產品,可能還會設立電子代工有關的一個門檻是:「覺得適合來進行貿易的國家,我們才會去遵循自由貿易。可是和我們不是志同道合的夥伴之間,就沒有所謂自由貿易的精神存在。」

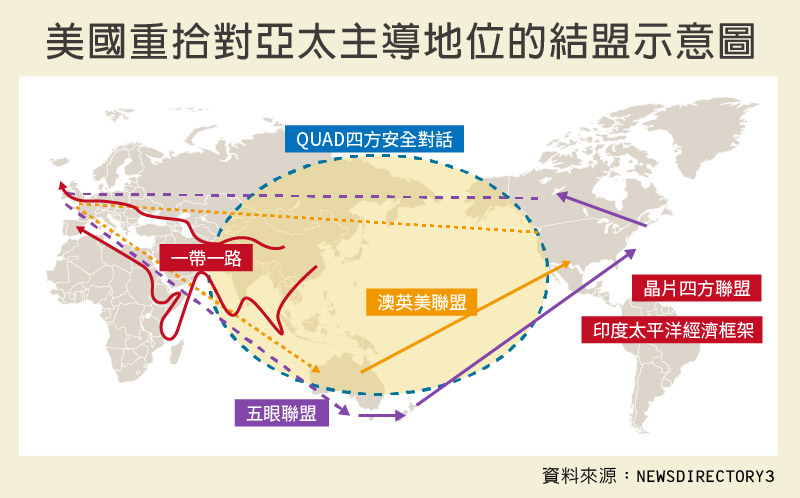

所以現在的自由貿易,不會再是全世界,也不會再是未來大家無條件遵守的基本規則,這個規則會轉變為上述的「管理式貿易」或者是「管理式脫鉤」,會在他們希望去重建的製造業領域、或者是只跟信任的盟友之間的貿易關係來做聯盟,未來會看到在貿易領域有更多的小聯盟出現。

我們現在無法知道這些小聯盟會冒出來多少,因為跳脫上述這些只是為產業發展領域的角度,也就是從半導體聯盟以外的角度觀察,例如現在對新疆維吾爾族有強迫勞動的問題上,美歐也認為要透過貿易的方式,作為對強迫勞動問題表示意見的一個方式,也就是透過控制性的、管理性的貿易,當這些貿易有來自新疆強迫勞動,就直接推定你有強迫勞動的問題。

至於現在建立的全球貿易的世界貿易組織(WTO),美國、西方沒有要去拆散、摧毀這個體制,畢竟WTO還是建構一個在164個現有成員之間,降關稅跟投資、服務業、市場開放的基礎,這些不可能再重起爐灶談一次,所以未來的自由貿易,我覺得WTO那塊的自由貿易還是會存在,但WTO以外的,美國會去創造更多所謂管理式貿易的結構。

歐盟坦承誤判俄烏戰事 讓能源供需付出重大代價

問: 俄烏戰爭對全球最大的傷害是什麼?

答: 近期我們與歐洲學者討論過,他們認為嚴重誤判俄羅斯的走向,即錯誤解讀俄羅斯長期以來的作為,看來歐洲恐怕會接受烏克蘭犧牲部分領土,作為這次俄烏衝突之下的結果。這至少是現在歐洲國家可以接受的底線。

歐洲現在要做的事情是避免第二次誤判俄羅斯的訊號,歐洲學者有提到假設俄羅斯總統普丁拿到一、兩塊想要的烏克蘭領土,讓戰爭暫時落幕。但普丁可能食髓知味,所以他們要對於俄羅斯可能再次入侵烏克蘭採取預防措施。

由此可看出來,對於俄羅斯不會那麼快入侵烏克蘭的誤判,讓歐洲能源政策走得不夠快,以致於他們在能源問題上付出很大的代價。

對於全球來說,這是不好的事情,也讓我們取得教訓。我們常講「現在的烏克蘭會不會是未來的台灣」,從這個角度,歐洲學者認為接下來對中國的觀察,會更密切的去追蹤、去研判,到底中國的各種行動所意味的意思是什麼,需要歐洲國家要去努力,去重新認識中國。所以我覺得這當然有負面的代價,但也有正面的訊息。

俄烏戰爭對全世界產生最大的衝擊還有,過去的世界大家都按照「自由貿易」的遊戲規則進行,在俄烏戰爭之下,現在的歐美國家或西方國家把「民主人權」的普世價值拉升,成為戰略層次,遠高於所謂自由貿易的追求。

以前政治體制有差別,但大家還是可以自由往來,未來以所謂的「民主人權的普世價值」劃出一條紅線之後,會成為今後世界判別彼此是否可以自由貿易的標準。這世界不會只有美中路線之爭,接下來不會單純只是領導權的問題,而是會有西方所謂的「民主」或「非民主」兩大陣營。

這兩大陣營,會逼得各國要去選擇「民主」陣營或「非民主」陣營,這個世界集團化的趨勢就很明顯,所謂「自由貿易」一定會在各自的集團之間才會發生,我想這會是對全球一個比較重大的改變或者傷害。

進一步說明,未來的全球化會是「集團式的全球化」,即我所提到的概念,「地球不再是一個地球」,兩個集團可能有一個大一點,參與的國家比較多,涵蓋的GDP比較高,維持的經濟貿易規模可能會比另一個集團大一點。單看NATO就是以西方國家為首,其在全世界所占的GDP比重達40%以上。所以我認為,未來的全球化就是在兩個不同集團之間,不會再有所謂「廣泛性全球化」。

中方早有準備 在資本市場或貨幣與西方切割

問: 除了自由貿易的部分,俄烏戰爭對全球經濟來講,還有什麼深刻的影響?

答: 從俄烏戰爭以來衍伸成出「民主」與「非民主」兩大概念的板塊,假設我們是用西方國家的定義歸納,「非民主」至少是以中國、俄羅斯為首,以後會不會有另外的國家加入,那是另一件事,但是這兩個國家,特別是中國,實際上也早就預備好,畢竟在這四、五年當中,美國展現出來就是要跟它脫鉤的態勢,我覺得中國早就了然於心,也早就在做準備。

可以看到中國於2020年將「雙循環」模式寫在十四五規劃之中,實際上就是要強調,不再以來自於出口的增長作為中國經濟成長的重要來源,增長會來自於國內消費市場的成長,再加上中國要求國有企業從華爾街下市,當然也包括中國企業從美國、西方國家拿到資金的這些管道,基本上就是先做一些處理、脫離。

此外,俄烏戰爭爆發後,俄羅斯首先要求西方國家要買天然氣、石油,須以盧布交易,最近中國也與俄羅斯達成協議,接下來要以人民幣跟盧布進行能源、糧食的交易,即不再以美元、歐元做兌換,我覺得這是另外一個,中方希望在資本市場或貨幣要再與西方做切割、拉開距離的情況。

從種種的跡象來看,未來出現「民主」與「非民主」兩大板塊,這兩大板塊不是只有在貿易方面會逐漸拉出距離,在貨幣市場、資本、資金往來,也都會產生比較大的根本性結構調整;另外也看到,特別是中國所代表的角色,它都已經在做準備了,所以我認為中方不太可能因美國現採取的制裁,而朝美方想要的方向做立即性的反應與調整,看起來大陸國家主席習近平主席所準備好的,就是接下來在「民主」陣營與「非民主」陣營之間的對陣,俄烏戰爭讓這個態勢更明顯。

問: 如果說中國現在已經做好準備,在「民主」與「非民主」陣營的對陣,那麼中美過去的貿易談判成果,是不是就無法繼續延續下去?

答: 對於中國須落實美中的第一階段協議方面,例如要求中國的採購額度,目前履行程度大概只有50%,美國已放棄再去對此事做施壓。我覺得美中協議的意義,現在就只是過去的一張紙,一張書面的協議,未來作為談判的基礎衍伸而已。現在仍然把第一階段協議放在那邊,只是為了假設未來有任何適當的機會重啟談判,至少檯面上還有這個東西,可以做為往下談的基礎。